Le procès de l’ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin Bongo Valentin s’est poursuivi mardi 11 novembre 2025 à Libreville dans une atmosphère lourde de révélations. Jugés par contumace, mère et fils font face à un réquisitoire d’une sévérité sans précédent. Le ministère public requiert vingt ans de prison ferme, cent millions de francs CFA d’amende, et la confiscation intégrale de leurs avoirs. Le procès devrait s’achever autour du 14 novembre prochain.

Le Palais de justice de Libreville est devenu, depuis deux jours, le théâtre d’une déconstruction méthodique d’un système familial accusé d’avoir confondu la fortune publique et les intérêts privés. Dans une salle comble, les témoins se succèdent, tandis que la voix du procureur résonne avec la gravité d’un verdict autant moral que judiciaire.

Des peines exemplaires et un réquisitoire virulent

Dans un réquisitoire qualifié de «virulent», le procureur général près la Cour d’appel de Libreville, Eddy Narcisse Minang, a demandé vingt ans de prison ferme pour chacun des deux accusés, assortis d’une amende de cent millions de francs CFA et de la confiscation au profit de l’État de tous leurs avoirs : comptes bancaires, hôtels particuliers, actifs pétroliers et miniers, ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises. Le parquet réclame en outre le remboursement de 4,4 milliards de francs CFA au Trésor public.

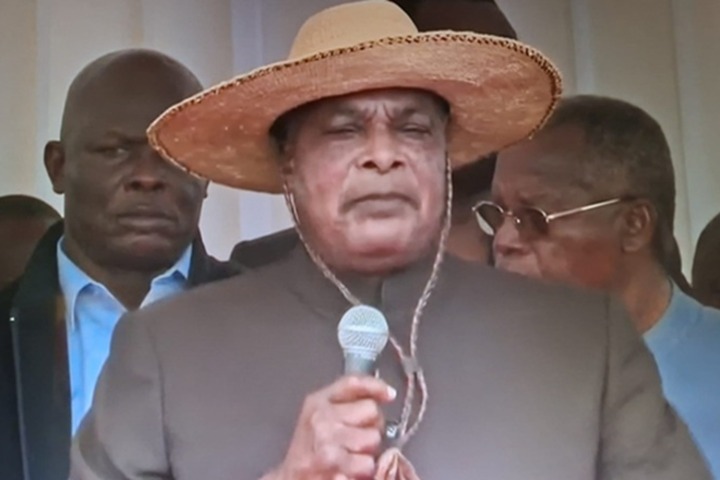

Selon le magistrat, Sylvia et Noureddin Bongo ont «travesti le pouvoir présidentiel» après l’accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo Ondimba en 2018. Il a décrit «un duo culturellement éloigné du pays, mais pécuniairement très proche», estimant que l’ex-première dame aurait perçu 16 milliards de francs CFA du Trésor public pour ses «besoins personnels».

Le procureur a par ailleurs évoqué des preuves présumées de blanchiment d’argent, notamment l’achat de jets privés et de biens immobiliers de prestige à Londres et Marrakech, financés par des fonds publics.

«Un lourd fardeau pour le contribuable gabonais»

Les témoignages entendus depuis le début du procès viennent appuyer les accusations du ministère public. Kim Oun, ancien assistant personnel de Sylvia Bongo, a livré un récit saisissant d’un train de vie somptuaire : entre 1,8 et 2,4 milliards de francs CFA dépensés chaque année en robes, bijoux et œuvres d’art, sans compter le financement de cent véhicules pour la campagne présidentielle de 2023, estimée à 80 milliards de francs CFA. Selon lui, «toutes les décisions finales relevaient de Noureddin Bongo», qui supervisait personnellement des transferts d’argent liquide vers Dubaï.

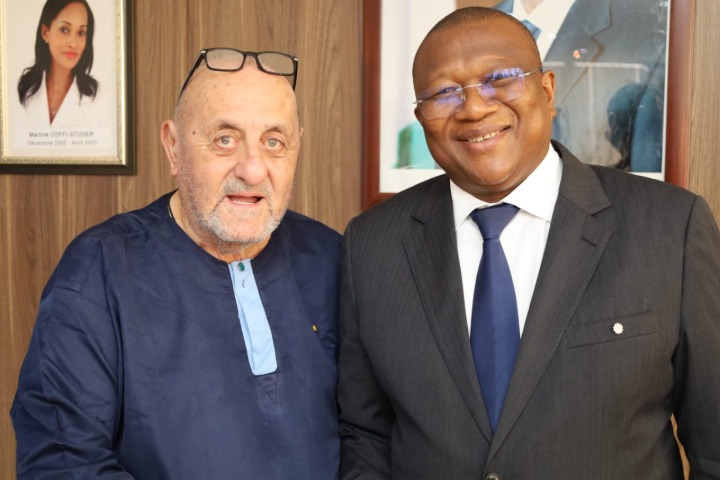

Les témoins, tels Kim Oun (ancien assistant personnel et chargé du protocole de Sylvia Bongo dont il était aussi le gérant principal de plusieurs entreprises, souvent décrit comme son homme à tout faire) et Jordan Camuzet, (ami d’enfance de Noureddin Bongo et intermédiaire financier) ont décrit la mise en place d’un système parallèle de gestion des ressources publiques après 2018. Le premier a rappelé que le Trésor public finançait voyages privés, salaires du personnel et entretien d’avions personnels, ajoutant que ces dépenses représentaient «un lourd fardeau pour le contribuable gabonais».

Quant à Jordan Camuzet, il a parlé d’un Noureddin exerçant «un pouvoir quasi-présidentiel», capable de convoquer des responsables administratifs et de piloter d’importantes transactions foncières, notamment à Nkok, où un terrain de 110 hectares a été évalué à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA.

Un procès à portée symbolique

Le procès, qui devrait s’achever le 14 novembre, s’annonce comme l’un des plus emblématiques de l’histoire judiciaire gabonaise. Les accusés, poursuivis pour détournement de fonds publics, corruption active, blanchiment, contrefaçon de sceaux officiels, usurpation de fonctions et association de malfaiteurs, continuent de nier les faits.

Selon l’arrêt de renvoi, ils affirment avoir perçu des primes et rémunérations légales leur permettant d’acquérir leurs biens.

Mais pour une grande partie de l’opinion, le symbole dépasse le cadre judiciaire : il s’agit désormais de trancher entre fortune privée et richesse publique, et de savoir si la justice gabonaise saura, cette fois, réconcilier pouvoir et vérité.

Désiré-Clitandre Dzonteu